買っても買っても終わりが見えない、数あるキャンプギア沼の中でも抜け出すのが難しいジャンル…それがテントです。

人数や天候など、そのテントが得意とするシチュエーションはそれぞれ異なり、「誰にでも合う最強のテント」という物は存在しません。

そのため20を超える数のテントを購入・所有している私ですが、いまだにテント沼を抜け出せないのです。

しかし、そうした沢山の製品を使っているからこそ、「このシチュエーションで使うなら○○が最強!」と自信を持っておすすめできるテントもあります。

今回紹介するのは、デュオ(2人)で薪ストーブを使ったおこもり冬キャンプをするのに最高のテントだと感じている3F UL GEARのBeetle16(ビートル16)です!

冬のおこもりキャンプにおすすめと言いましたが、全天候・オールシーズンに対応できる汎用性の高さも非常に優秀なテントですので、テント選びに悩まれている方はぜひ参考にしてみてください。

3F UL GEAR Beetle16とは

今回紹介する3F UL GEARの『Beetle16』は大型のドームテント(ドームシェルター)です。

Beetleとは甲虫(カブトムシ)のことであり、そのため中国語の読み方でJIACHONG16や甲虫16と表記されている場合もあります。

ちなみに現行のBeetle16は『Beetle16 2.0』という新バージョンになっていますが、今回の記事では基本的に私が購入して1年以上使用している旧モデルBeetle16 1.0を基準に説明をしていきます。

形状としてはミニマルワークスのシェルターGや、以前に紹介した今は亡きDOKICAMPのG2000に近いシルエットをしています。

G2000の爆発的なヒットを皮切りに、多数のメーカーがシェルターG風のドームシェルターを出しましたが、そうしたシェルターGタイプとBeetle16はまったくの別物です。

それではまず、シェルターGとの違いも含め、Beetle16の特徴を簡単にまとめて紹介します。

- 410×410×200cmとシェルターGよりも一回り大きなサイズ感(2.0は410×420×210cm)

- 強度と耐風性に優れたフレーム構造

- 大きなベンチレーターとメッシュ窓を両サイドに搭載

- テント本体は約10万円とシェルターGに比べると安価

- 薪ストーブの煙突を出すためのファスナーを搭載(煙突ガードの使用は必須)

- 豊富な付属品とオプションも多数

上記に挙げた内容を中心に、それぞれ詳しく見ていきましょう。

シェルターGとアゴラの中間で使いやすいサイズ感と強度に優れたフレーム構造

410×410×200cmという大きさは、シェルターGと、そして同じミニマルワークスのアゴラの中間といったサイズですね。

ちなみにシェルターGが350×300×170cmで、アゴラが465×465×220cmという寸法になっています。

シェルターGやそのコピー品と大きく異なる特徴的なフレームワークはダイヤモンド構造と呼ばれ、テント中央にメインポールを通して両サイドのフレームを連結してから立ち上げる…といった構造になっており、1本1本が独立した2本のメインポールで構成されているシェルターGタイプよりも強度は高いように感じます。

これだけでも既に優秀なドームシェルターであり正直「買い!」なのですが、Beetle16のコスパの高さはまだまだこんなものではありません。

Beetle16は夏キャンプや雨キャンプにも活躍

Beetle16はシェルターG同様に豊富なオプション展開がなされていますが、テント本体の付属品も充実しています。

たとえばシェルターGではメッシュドアは別売りのオプションとなっているところ、Beetle16ではテント本体に標準で2枚付属しているのです!

シェルターGのメッシュドアが1枚9,900円で販売されていることを考えると、Beetle16のお得感がイメージしやすいのではないでしょうか。

また、シェルターG同様にルーフフライも付属しており、雨の日の耐水性アップはもちろんのこと冬キャンプ時の結露防止や夏キャンプ時の陽射し対策など、季節・天候を選ばず活躍してくれます。

ルーフフライで陽射しを遮りつつ、前後をメッシュドアにし、左右にあるメッシュ窓を開放すれば、風通しをキープしつつ虫の侵入を防いで暑い夏キャンプも快適に過ごせるわけです。

ベンチレーターとメッシュ窓をダブルで搭載

形状面で個人的に刺さったポイントは両サイドのベンチレーターとメッシュ窓ですね。

シェルターGやG2000はベンチレーターを、シェルターGタイプの後発品であるTOMOUNTのG-moonはメッシュ窓をサイドに備えていますが、両方を装備しているテントって実はかなり珍しいんです!

晴れていればG-moonのように大きなメッシュ窓があれば十分なのですが、雨キャンプ時には雨が吹き込まないように軒(のき)がついたベンチレーターが無ければ換気が出来ません。

両方を備えたBeetle16ならば、晴れて暑い日には大きなメッシュ窓を開放でき、たとえ雨でも十分な大きさのベンチレーターでの換気が可能と、この対応力の高さがBeetle16の大きな魅力の1つだと感じています。

Beetle16 2.0との違い

Beetle16には私が愛用している旧バージョンのBeetle16 1.0のほか、現在は2.0も販売されています。

サイズがやや大きくなっているほか、変更されているポイントをまとめておきます。

- 天面に大きな6つのメッシュ窓を搭載

- ルーフフライがブラックコーティング仕様に変更

- テント本体の生地が従来の40Dから70Dへ変更

- シルバーコーティングは撤廃

- フロントドアが中央からも開けられるように

ざっとこんなところで基本的には機能アップしているのですが、シルバーコーティングについては2.0で無くなってしまった部分なんですよね。

効果がどれほどあるのかはともかくとして、そもそも私がBeetleを買う際に探していたのが「夏でも涼しく過ごせるテント」でしたので、シルバーコーティングのあるバージョンを購入できたのはラッキーでした。

と言っても今でも1.0はまだ在庫があるので買えますけどね。

あとは値段も1万円ほど高くなっていますが、これはテント本体の値段が上がったのかそれともこの1~2年で大きく円安に動いた為替レートの影響を受けてなのか…

3F UL GEARの商品は日本に正規の販売代理店が無いため、並行輸入を行っている販売業者ごとの事情もそれぞれ関わっていますので、一概に「1.0から2.0で値上がりした」とは判断しにくいですね。

ちなみに生地については40Dから70Dに変更と言いましたが、1.0には210Dの物も売られていました。

いずれもシリコンコーティングがされたナイロン生地…いわゆるシルナイロン生地という点は共通です。

余談ですが、2.0発売時には韓国のテントメーカーであるHELLOSとのパクりパクられ論争が主にInstagramで巻き起こっていました。

私も色々と事情は知っているのですが、どちらにも落ち度というかツッコミどころがある問題ですので、ここではあえて何も語らないことにします。

Beetle16の豊富なオプション展開

Beetle16の別売りオプションは以下の通りです。

- TPUドア

- 延長テント(拡張テント)

- テント本体用インナーテント

- 延長テント用インナーテント

- テント本体用テントシート(グランドシート)

- 延長テント用テントシート(グランドシート)

このほかにタープやカンガルーテントもオプションとして用意されていますが、それらはファスナーで接続したりするような専用品ではないため含めていません。

また、テント本体用のインナーテントのみ1.0と2.0で互換性が無く、逆にそのほかのすべてのオプションは互換性が保たれており、1.0用の物を2.0のBeetle16に使うことができます。

実際に私も延長テント用のインナーのみ後から買い足したため2.0用の物を選びましたが、問題無く取り付けられました。

Beetle16をキャンプで1年以上使ってみてのレビュー

さて、ここからは3F UL GEARのBeetle16を実際にキャンプで使用してみての感想を書いていきます。

初使用したのが2023年の夏頃であり、それから約1年半ほど使っているため夏も冬も一通り経験しております。

まず設営についてですが、これはもうとにかく簡単です。

- メインポール×2を組み立て

- メインポールをテント本体のスリーブに通し、反対側のメインポールと連結

- 中央のフックのみ固定

- メインポールをテント四隅のポールシューに挿して立ち上げ

- サブポールをメインポールの上にまたがるように通して設置

- メインポール・サブポールをフックで固定

- 6ヶ所をペグダウン

基本はこの手順でOKで、風が強い日は立ち上げ前にペグダウンを先に済ませておくとより安全です。

1人設営時のポイントとしては手順3で、テント立ち上げ前に中央のフックを固定しておくと、連結したメインポールが抜けることなく作業をスムーズに進められます。

中央以外のすべてのフックを立ち上げ前に固定してしまうと、ポールをしならせる際にテント生地が突っ張ってしまって立ち上げ作業が困難になるので要注意ですね。

10分程度で設営できるくらいに簡単なのですが、ポールが非常に長いため、お隣さんとの距離が近いサイトでは特に周囲へ気を配りながら作業しましょう。

こちらはBeetle16を初張りした時の写真ですね。

この日は雨が降るかもという予報でしたので、ルーフフライも装着しました。

Beetle16は雨キャンプ時にはルーフフライ装着が前提となっているためか、テント上部の縫い目には雨水の侵入を防ぐためのシーム処理がされていません。

ルーフが重ならないテント下半分にはシーム処理がされているのですが、このあたりの必要十分で済ませてコストを少しでも下げようとする姿勢は潔さすら感じます。

ただでさえ広いテントが拡張テントで更に広く快適に

オプションについても見ていきましょう。

私がBeetle16テント本体と合わせて同時購入したオプションは拡張テントとTPUドアの2つです。

夏から使い始めて季節がほぼほぼ1巡した翌年の春に「このテントはオールシーズン使える」と確信し、拡張用インナーとグランドシートを追加購入…という流れですね。

拡張テントをつけてみるとこんな感じです。

テント本体が以前に紹介したG2000と比べて幅が60cm、奥行きは110cmも大きくなっているため、物が少ない夏はこれだけでも広すぎるくらいですが、拡張を接続するとそれがさらに広がります。

また、高さもG2000の170cmから200cmへとアップしている分、拡張テントの高さも比例してG2000用の140cmから165cmへと高くなっており、窮屈さや圧迫感が無くなっていて快適さが大きく向上しています。

ちなみにBeetle16の拡張テントはシェルターG用のベスティビュールとは明確に異なる仕様が存在します。

それがドア部分で、シェルターG用のベスティビュールはテント本体同様にメッシュドアやTPUドアがオプションで販売されているのに対し、Beetle16は標準でメッシュとナイロンの二重構造になっており、オプション等は存在しません。

個人的にはテント本体に比べて面積の狭い拡張テントのドアをTPUにして景色を見たいとは思わないため、Beetle16用の拡張テントの仕様はまさに必要十分でベストな落としどころじゃないかと感じています。

拡張テントはルーフありバージョンがおすすめ

海外メーカーあるあるなのですが、仕様が突然大きく変わり、なおかつその変更についてのわかりやすいアナウンスが無い…といったことが時々見られます。

Beetle16ですと拡張テントがまさにそのパターンでして、最新の2.0用拡張テントよりも以前、1.0用の拡張テントの中に旧と新の2種類がありました。

1.0用拡張テントの旧と新の主な違いは「ルーフフライが付属しているか否か」です。

最初に出た旧バージョンの拡張はルーフフライが付属しておらず、新バージョンではルーフが付くようになり、そして2.0用ではまたルーフが無くなった…という経緯だったかと。

なのですが、個人的にはルーフフライはあった方が良い派です。

雨を防ぐためだけにルーフを被せるのは確かに手間かもしれませんが、ルーフの役割は前述した通り、陽射しを遮ったり結露を防止したりといった役割もあります。

特にシルナイロンのテントは結露でびしょ濡れになりがちですので、少しでも結露を軽減できるルーフの存在はありがたいです。

そのため、私が購入した時期にはルーフの無い旧と付属する新の両方が市場に出回っていましたが、販売店にわざわざ確認を取り、ルーフの付属する拡張テントを選んで購入しています。

現在はさらに新しい2.0用拡張テントがほぼ唯一の選択肢となるかと思われますが、またしれっと仕様変更してルーフフライを付けてもらえると嬉しいですね。

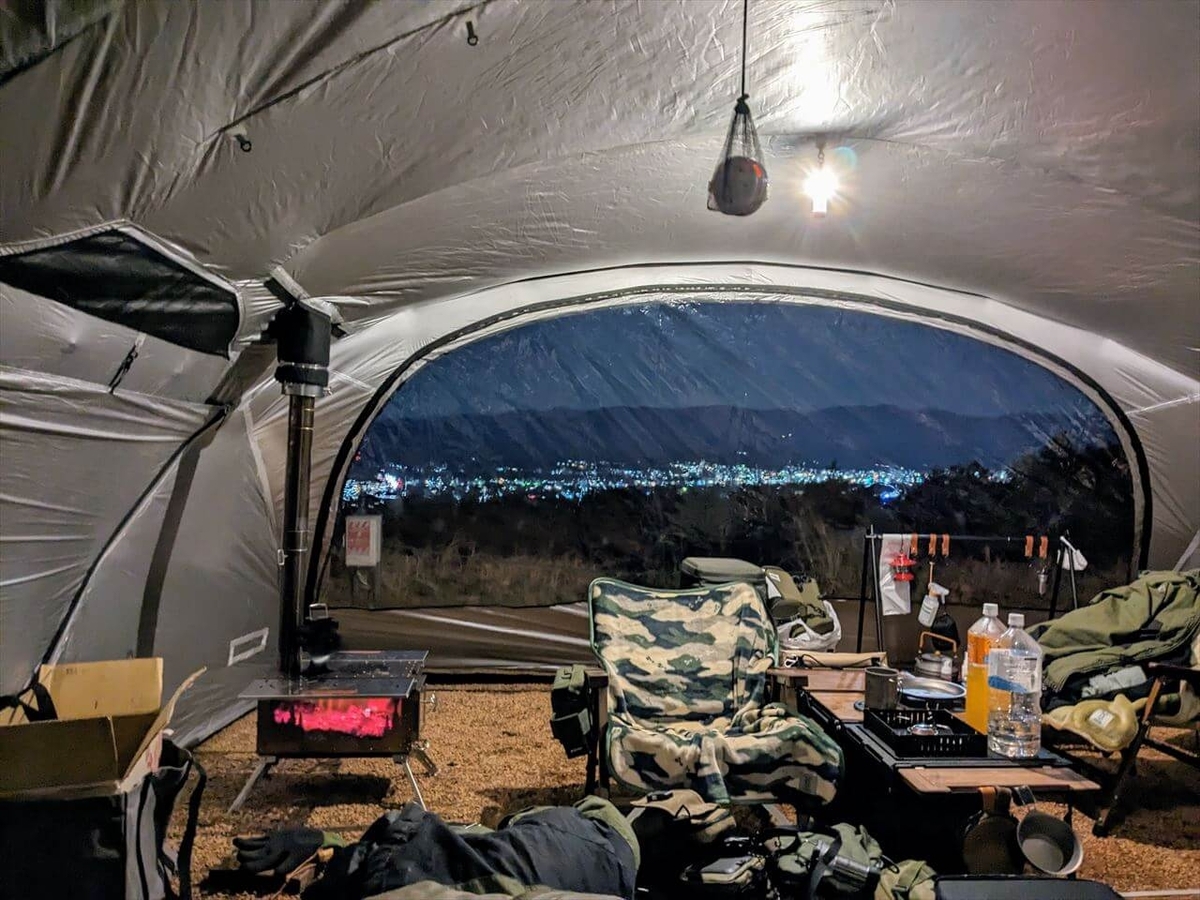

TPUドアは景色の良いキャンプ場と相性最高!

拡張テントと一緒に、Beetle16本体と同時購入したもう1つのオプションがTPUドアです。

これがもう…「最高」以外の表現が見つかりません!

TPUドアや窓のついたテントは他にもいくつか持っていますが、Beetle16とTPUドアの相性が良すぎるんです。

と言いますのも、Beetle16は横に広い半球型でありその横幅は4m強、そしてそんなテントの横幅いっぱいにドアが広がっているわけです。

夜景や富士山など、景色の良いキャンプ場でこのTPUドアを使えば、目の前にまるで映画のスクリーンのような大迫力の光景が…!

視界いっぱいに堪能できるのは、横に広い形状のテントならではの強みですね。

薪ストーブをインストールしてぬくぬく冬キャンプ

Beetle16は薪ストーブの煙突を出すためのファスナーが用意されています。

「ここから煙突を出せるよ!」というテントにしては珍しく、耐熱加工等は一切されていないため、煙突ガードの使用が必須ですね。

プレートタイプの煙突ポートも使えるかもと思いましたが、私が持っているSoomloomの製品ですと隙間が多かったため結局定番の円筒型のガードを使って煙突を通しました。

迷ったのが、煙突を固定するロープを引っ張る方向です。

Beetle16本体が横に広いため、煙突を高く伸ばさないとロープがテントに干渉してしまいます。

この写真の時は煙突トップが2.5mであり、Beetle16の高さが2mですのでロープの取り回しに苦戦した覚えがあります。

その後に延長煙突を購入し、1m伸ばして3.5mとしました。

にょきっとテントから伸びた煙突で見た目もスマートになり、ロープも取り回しがしやすく、そして何より煙突トップと幕との距離を開けることができたので火の粉対策にもなっています。

煙突を出せるファスナーは1ヶ所のみ

前後対称・左右対称に見えるBeetle16ですが、前後で仕様が異なる点もあり、たとえば煙突を出せるファスナーは1ヶ所しかありません。

また、煙突用ファスナーのある方を前側とすると、拡張テント用インナーを取り付けるためのフックは後ろ側にのみ用意されています。

TPUドアや拡張テントといったオプションは前後どちらのドアにも取り付けられるため、「前側にTPU・後ろ側に拡張テント」や「前後両方に拡張テントを取り付け」なんて組み合わせも可能です。

私の使い方を紹介しますと、拡張テントはコットを2台並べるのにちょうど良いサイズ感であり、テント本体をリビングにして拡張テントを寝室のようにして使うことが多いですね。

ただ、Beetle16+拡張テントの組み合わせは広すぎるくらいに広く、そのため薪ストーブを前側に設置していると寝室である拡張テントの方まで暖め切れないと感じることもありました。

そこで最近はテント本体を反転させ、煙突用ファスナーのある側に拡張テントを取り付けて薪ストーブをテント全体の真ん中に配置するようにしています。

拡張テントに置いたコットと薪ストーブの距離もそこまで近すぎるほどではないため、シュラフがうっかり触れてしまうような事故も気を付けていれば問題無いでしょう。

出入口とストーブとの距離も離せたため、テントの出入りの際に暖かい空気が外に逃げてしまうことも減ったように感じますし、何よりストーブに触れないように気を付けて出入りせずとも良くなった点も大きいです。

拡張用インナーと薪ストーブを同時使用は出来なくなりましたが、そもそも私は冬時期にインナーを使わないため影響は特に無いですね。

ストーブで暖かいテント内から絶景を堪能

薪ストーブで暖められたテント内は、真冬でも上着を羽織る必要が無くなるほどにぬくぬくぽかぽかです。

横幅4m強のBeetle16テント本体は中央にテーブルを置いても余裕たっぷりで、調理から食事までテント内で完結させられます。

そしてスクリーンのような広いTPUドアのおかげで、冬の澄んだ空気の美しい光景を、冷たい風にさらされることも無く堪能できるのです。

わざわざ寒い真冬に屋外へキャンプに行きながら、暖かい空間でまったり過ごす…冬の贅沢な過ごし方の「コタツでアイス」を遥かに上回る、最高に贅沢な時間になります。

ひと回り小さいBeetle13も2.0で登場

352×350×195cmとBeetle16よりも一回り小さいBeetle13も2.0バージョンが発売されました。

もちろん、「大きければ大きい方が良い」とか「多少の値段差なら気にしない」という方であればBeetle16を選ぶ方が良いでしょう。

一方、大きいことがデメリットになるとすれば価格と積載、あとは設営の難易度でしょうか。

Beetle16は成人男性ならば1人でも設営が簡単なテントですが、小柄な方や女性ですとテントの立ち上げに苦戦をするかもしれません。

もし小柄な方がソロでBeetleを使いたい場合はBeetle13がおすすめです!

Beetle16は真冬も真夏も活躍するドームテント

今回、私は「Beetle16を1年半使ってみた感想をまとめようかな」なんて気軽に考えてこの記事を書き始めたわけですが、あまりにも多機能・高性能で汎用性が高すぎるテントということもあって大ボリュームになってしまいました。

正直、これでも語り尽くせない・文字数の都合で泣く泣くカットした内容もまだまだあります。

「コット2台・薪ストーブをインストール・リビングスペースでおこもりをする真冬のデユオキャンプ」がBeetle16が最も輝くシチュエーションだと感じていますが、そもそも「夏に涼しく過ごせるテント」が欲しくて買った通り真夏のキャンプにも大活躍してくれます。

真夏と真冬というまったく逆のシチュエーションでも活躍することからも、Beetle16の圧倒的な汎用性の高さが伝わるのではないでしょうか。

「流行っているし何でも良いからドームテントを使ってみたい」という方から「それ1つあれば夏から冬までオールシーズン使えるテントが欲しい」という方まで、幅広い需要を満たしてくれる万能テントです!

テントを20張以上も購入し、実際に使っている私が自信を持っておすすめできるテントになりますので、これまでなかなか理想のテントに出会えていなかった方はぜひ購入を検討してみてください。